おしらせ&コラム

2025.8.26

最低賃金はどうなるか?最低賃金のゆくえを解説!

毎年見直される最低賃金ですが、物価高が続き生活が苦しいと感じる世帯が大半の時

代に、今回は大幅増になる模様です。

政府は、最低賃金を2020年代に全国平均で1,500円とする目標を掲げており、今回を

含めた5回の改定で少なくとも445円の引き上げが必要になりますが、果たしてどうな

るでしょうか?本記事では、最低賃金に関して以下の内容をまとめました。

・最低賃金法

・2025年の最低賃金のゆくえ

・最低賃金1,500円の課題

ぜひ最後までご覧ください。

・最低賃金法

毎年見直しされている最低賃金ですが、どの様に決まっているのかご存じでしょう

か?最低賃金については、最低賃金法という法律に基づいて決められている様です。

本項目では、最低賃金法についてまとめました。

法律の目的

最低賃金法第1条(目的)には、この法律は賃金の低廉な労働者について、賃金の最

低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労

働力の質の向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展

に寄与することを目的とする。と定められています。

ここに定められている賃金とは、労働基準法第11条で定められている賃金、給料、手

当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全て

のものを指しますが、旅費交通費等の労働の対償ではない支払いは賃金ではありません。

職種別の賃金で見ると、令和3年から令和5年のデータによる「賃金構造基本統計調

査による職種別平均賃金」では、その他の保険医療サービス職業従事者の勤続0年で、

921円が最低になって、クリーニング職、洗張職の0年で923円となっています。

同一労働同一賃金等を考慮の上、使用者と労働者の間の労働契約によって賃金が決ま

るものの、最低賃金として定められた金額を下回る金額は無効になります。これに違反

すると、50万円以下の罰金が科せられます。

国民経済の健全な発展のためには、少なくとも定められた最低賃金の支払いを保障さ

せることが必要とのことでしょう。

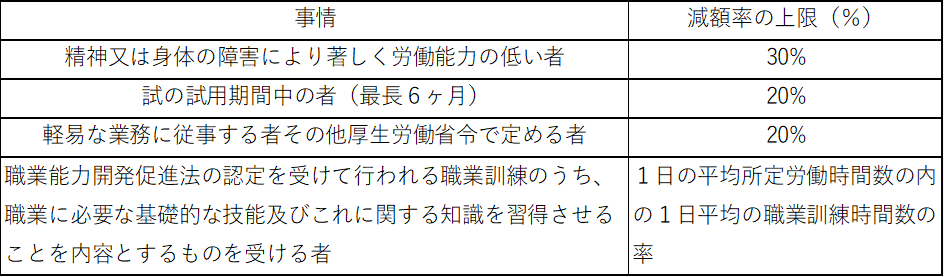

最低賃金の減額の特例

最低賃金法第7条には、都道府県労働局長の許可を受けたときに、最低賃金から厚生

労働省令で定める率を乗じて得た額を減額することが認められるとされています。

この許可を受けて適用を受けた場合には、その賃金の概要を常時見やすい場所に掲示

するなどの方法で労働者に周知させるための措置をとる必要があります。

地域別最低賃金の決定

最低賃金には、一定地域ごとの最低賃金である地域別最低賃金と、特定の産業又は職

業について設定される最低賃金である特定最低賃金があり、これら両方の最低賃金の適

用を受ける場合は、高い方の最低賃金を適用する必要があると法第6条で定めています。

特例最低賃金に設定されている対象は、令和7年3月末現在で224件ある様で、地域

別最低賃金だけを確認していると違反になってしまう可能性があります。

また、労働者派遣事業の場合、派遣元企業の事業場の所属地域ではなく、派遣労働者

が派遣されている派遣先事業場の所属地域の最低賃金が適用されます。

法第10条に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃

金審議会又は地方最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃

金の決定をしなければならないとあり、先ず、中央で目安をまとめて、これを参考にし

て各地方で賃金額を決定する流れになります。

最低賃金審議会は、中央は18名、地方は15名の委員で構成され、労働者を代表する

委員、使用者を代表する委員、公益を代表する委員の各同数で組織され、任期は2年

になります。

労働者を代表する委員には、労働組合の執行委員長などがなり、使用者を代表する委

員には企業団体の役員などがなり、公益を代表する委員には、弁護士や大学教授などで

構成されています。

・2025年の最低賃金のゆくえ

政府は、最低賃金を2020年代に全国平均で1,500円とする目標を掲げているわけです

が、2025年の改定はどうなるでしょうか?

本項目では、2025年の最低賃金のゆくえについてまとめました。

中央最低賃金審議会の公表

日本は1990年代初頭のバブル崩壊以降の「失われた30年」の間、経済が長期に渡っ

て停滞し、デフレが長引き、賃金が上がらない状況が続きました。この結果、日本の

賃金水準は、欧米の先進国との差が広がり、シンガポールや韓国などにも抜かれてし

まいました。

ところが、2022年から世界的なコロナ禍からの回復で原材料や物流のコストが上

がったことで、インフレに転換し、ロシアのウクライナ侵攻が重なって一段とインフ

レが進みました。こうした状況で生活が苦しいと大半の世帯が感じている中、最低賃

金は労働者が健康で文化的な最低限度の生活が出来、通常の事業の賃金支払能力を考

慮して定めるべく中央の審議会の目安が示されるまでに、12名で構成される小委員会

を7回開催し、3回目の中央最低賃金審議会が8月4日に開催され、全国平均の時給

で63円引き上げとする目安を示しました。引き上げ幅は、2021年が28円、2022年が31

円、2023年が43円、昨年が51円だったことから、過去最大になり、この目安通りに引

き上げられれば、全国平均の時給は1,118円となり、政府が目標と掲げている2020年代

に1,500円まで残り4回で382円になります。

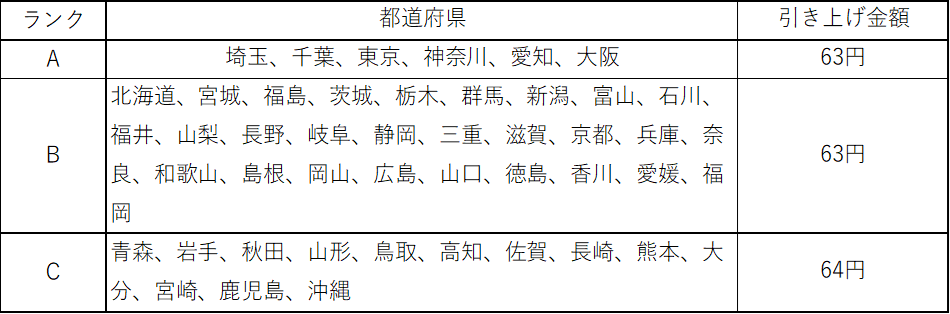

今回、都道府県の経済実態に応じたABCの3ランクに分けた引き上げ額の目安を提

示しました。

2024年度地域別最低賃金改定結果

昨年は、同じABCの3ランク共50円の引き上げ額の目安を提示した後、各地方最

低賃金審議会での審議で決まった金額は次の通りです。

引き上げ額の目安は50円でしたが、全国ワースト2位だった徳島県は、隣県との格差

に対する不安を払拭させるためにも大幅な引き上げの要望があり、他県より遅くなった

が、最終の最低賃金審議会では、84円の引き上げ額に10人の賛成で結論を出した様です。

また、結果として、全国平均で53円の引き上げ額になりました。

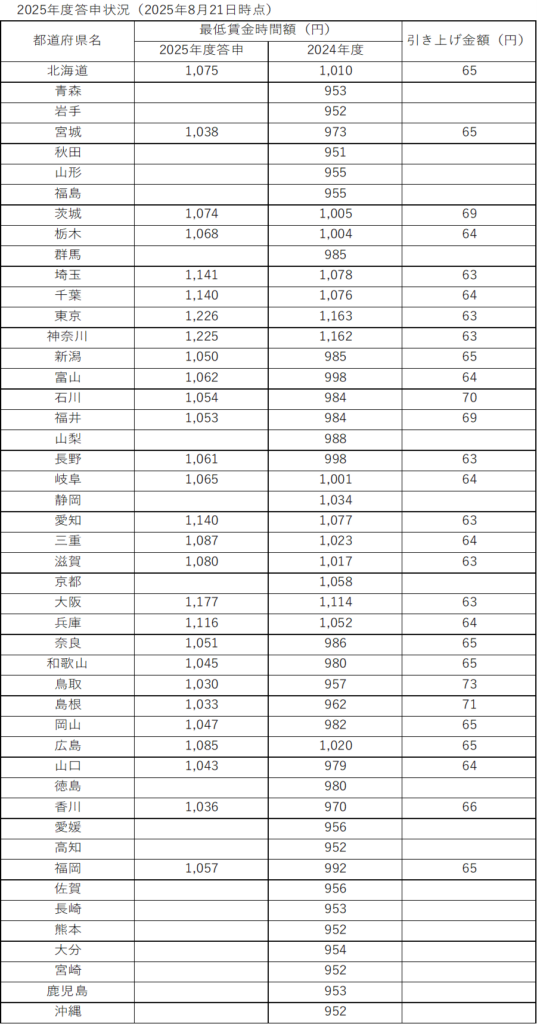

2025年度答申状況

2025年度についても、目安の通りの金額で引き上げる都道府県と、地方の事情を踏

まえた引き上げ額の都道府県に分かれると思われ、労働者を代表する委員からは、物

価高で厳しい生活を守るために大きな引き上げ額の主張がなされ、使用者を代表する

委員からは、賃上げに理解を示しながらも、労務費を価格転嫁できない企業があるこ

とを理由に、互いに歩み寄って、最終的には公益を代表する委員が示した案に落ち着

けることと考えられますが、今回は赤沢亮正経済再生相が、地方の知事などに直接目

安を上回る引き上げへの協力を要請するなど、政治の介入が行われている様子で、各

地方最低賃金審議会の答申が注目されます。

・最低賃金1,500円の課題

政府が掲げている最低賃金1,500円を、2020年代に達成するためには、2025年度以

降の5回で445円引き上げる必要があり、毎年同額の引き上げ額とすると89円ずつに

なります。

課題は中小零細までの企業が、いかにして原資を確保するのか?

本項目では、最低賃金1,500円の課題についてまとめました。

最低賃金が1,500円になった時の負担

あくまでも全国加重平均額のため、地域によって異なりますが、仮に最低賃金を

1,500円だとした場合、労働者派遣事業で考えると、派遣会社のマージン率が30%と

して、その派遣料金は、2,143円程になります。2024年度の全国加重平均額が1,055円

で、この場合の派遣料金を1,507円とした場合、実に636円の上昇が5年の間に迫って

くる可能性が考えられるわけです。1ケ月の所定内労働時間を160時間だとすると、1

人当りの労務費が少なくとも10万円は増えることになります。

企業は今後5年の間に、従業員1人当り・1ケ月10万円の負担が生じても耐えられる

経営ができなければ、成り立たなくなる恐れがあります。

労務費増額分の確保

労務費増額分を確保するには、取引価格の増額や経費の圧縮を進める必要があります。

経費圧縮は、本社や経営者側が主に取り組み、現場には生産性向上を求めることにな

ります。インフレが進んで物価高な現状で、材料費や光熱費などを削減するには、大胆

な見直しが必要でしょう。

現場での生産性向上には、小さな改善の積み上げから、設備導入などの初期投資が必

要な改善まで様々な方法に取り組む必要があるでしょう。

価格転嫁・取引適正化対策

内閣官房と公正取引委員会は、令和5年11月29日付けで「労務費の適切な転嫁のた

めの価格交渉に関する指針」を出しており、その12の行動指針では、事業者が採るべ

き行動/事業者に求められる行動が示されています。

労務費の上昇分について、1年に1回など定期的に発注者から労務費の転嫁について

協議の場を設けることや、受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引き上げを求め

られた場合には、協議のテーブルにつくこと。また、その場合に根拠の資料を求める場

合は、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率の公表資料とすることな

どとまとめられています。

下請中小企業振興法では、価格転嫁を促進するため、振興基準を改定し、上記の「労

務費の指針」に沿った行動を適切に取ることと、原材料費やエネルギーコストの高騰が

あった場合には、適切なコスト増額分の全額転嫁を目指すものとする旨を追記されまし

た。

また、厚労大臣、農水大臣、国交大臣、内閣官房副長官、経団連、日商、連合を構成

員とした「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」(共同議長:経産大臣、内閣府

特命担当大臣)において、「パートナーシップ構築宣言」導入が決定され、これを宣言

した企業は、「下請中小企業振興法に基づく振興基準を遵守する」とされています。

現時点で7万7千を超える企業が 「パートナーシップ構築宣言」 を宣言しているの

で、労務費の価格転嫁を交渉する環境は備わりつつある様です。

政府の旗振り

政府は、賃金引上げによる家計所得の増加は、消費を通じて経済成長につながり、さ

らに雇用や生産、消費が生まれるという好循環をもたらし、日本経済全体を再び成長軌

道に乗せるための重要な要素とし、上記の指針を出したり、法を整備したり賃上げの旗

を振っています。また、補助金を用意して、企業の生産性や省力化を進めることで、賃

上げにつなげようとする支援も行っています。

まとめ

最低賃金は、賃金の低廉な労働者に賃金の最低額を保障することで、労働条件の改善

を図り、労働者の生活の安定、労働力の質の向上及び事業の公正な競争の確保に役立

て、日本経済の発展のために、毎年見直されます。この上昇率を基にした価格転嫁の

交渉が行える環境も整いつつあります。

しかし、労務費の急激な上昇に、全ての企業が対応できるのか?また、価格転嫁の影

響が販売価格に転嫁され、さらなる物価上昇をまねかないか?など多くの不安を抱えて

います。

Contact

お問い合わせ

ご相談・ご質問等ございましたら、

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら

local_post_office お問い合わせ