おしらせ&コラム

2025.9.19

減少する労働力人口下における外国人の受け入れと共生

近年の円安もあって、観光地や都市部では、外国人観光客を多く見かけますが、こうした場所ではない地方でも外国人が増えています。

日本は2008年をピークに人口が減少しており、出生率の低下による労働力人口減少が大きな社会問題とされていることから、労働力として外国人の受け入れを進めてきました。

増える外国人に戸惑う人や具体的に問題化している事象などから、排外的な主張が広がって、参議院選挙では、日本に関わる外国人を問題視することが話題になりました。

本記事では、日本の外国人に関して、以下の内容をまとめました。

・日本の人口と外国人の受け入れ

・外国人受け入れの現状と今後

・外国人との共生

ぜひ最後までご覧ください。

・日本の人口と外国人の受け入れ

中小企業庁 日本の人口動態と労働者構成の変化より

https://www.chusho.meti.go.jp>pamflet>hakusyo>html

日本は少子高齢化が進み、労働力人口の不足に対応するため、外国から労働力の受け入れを進めてきました。これにはどの様な背景があったのか、受け入れはどの様な制度によるものなのか、本項目では、日本の人口問題と外国人の受け入れ及び在留資格制度についてまとめました。

日本の人口増加に伴う移民政策から外国人受け入れまで

四方を海に囲まれ、鎖国政策をとっていた日本は、明治以降に農業生産力の増大、工業化による経済発展に伴う国民の所得水準の向上と生活の安定などによって、その後の100年の間に人口が3倍になる人口拡大期を迎えました。

日本は、国内の過剰人口問題の解決を目指して、1885年以降移民政策を取って海外に送り出しました。移民先はハワイ、グアム、アメリカ本土、南米、アジアなど広範囲に渡りました。現地での移民に与えられる労働は、賃金レベルが低く、差別され、敵対的な環境で生活せざるを得ない状況だった様ですが、移民同士情報を交換し、厳しい労働に耐え、移住先に定住して社会的に上昇する人も現れました。その代表として、ペルーの元大統領のフジモリ氏一家の成功例が挙げられます。

日本は国の政策によって、鉄鋼、石油精製、石油化学、電力、造船等の重厚長大型産業を臨海部に立地させ、大きく発展しました。1973年のオイルショックによって、経済が低成長に転換し、自動車、家電製品等の組立・加工型の産業に変わりましたが、これまでの過剰な人口から不足に転じ、バブル期には、人手不足が深刻化しました。

バブル期には、高学歴化し、社会全体のレベルが「豊かな社会」になり、国民の職業観や労働感が変わり、単純労働や3K(きつい、汚い、危険)職は避けられる様になりました。こうした背景から、外国から働き手を受け入れる様に舵が切られました。

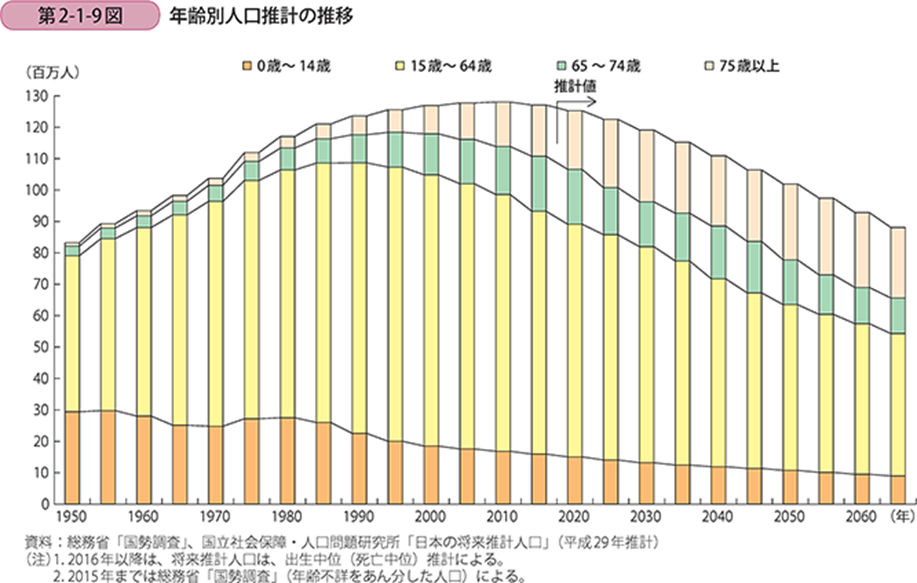

日本の労働力人口の減少

日本の生産年齢人口(15~64歳)は、2010年に8,173万人程だったのが、年々減少して2024年には7,372万人程になり、1割近くの減少になって、今後さらに減少が進みます。

国立社会保障・人口問題研究所が2023年4月に公表した「日本の将来推計人口」による日本の生産年齢人口は2032年に7,000万人、2043年に6,000万人になるとされています。

ところでこの数字は、単にその年齢の人数であって、全ての方が働くわけではありません。

2024年の15~64歳の平均就業者数は、5,851万人で、生産年齢人口の8割程になります。2024年の平均就業者数は6,781万人で、65歳を超えるシニア世代が1割程含まれていて、人手不足の深刻さ故の状況と考えられ、このままでは今後この状況がさらに深刻になります。

外国人の受け入れのための制度

日本では、出入国管理令が1951年に設定され、16種類の在留資格が設定されました。

1982年に改正出入国管理及び難民認定法(入管法)が施行され、外国人研修生の在留資格が創設されました。その後1990年の改正入管法で在留資格が再編成され、10の在留資格が新設されました。この中の「定住者」の資格は、日系3世等(主に祖父母が日本からの移民)が対象になり、身分に基づき在留することができる人が増えることになりました。

1993年に、日本で培われた技能、技術または知識を開発途上地域へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として「技能実習制度」が創設されました。技能実習1号、2号の在留資格で、在留期間は最長3年でしたが、2017年に技能実習3号が設定され、最長5年が可能になりました。

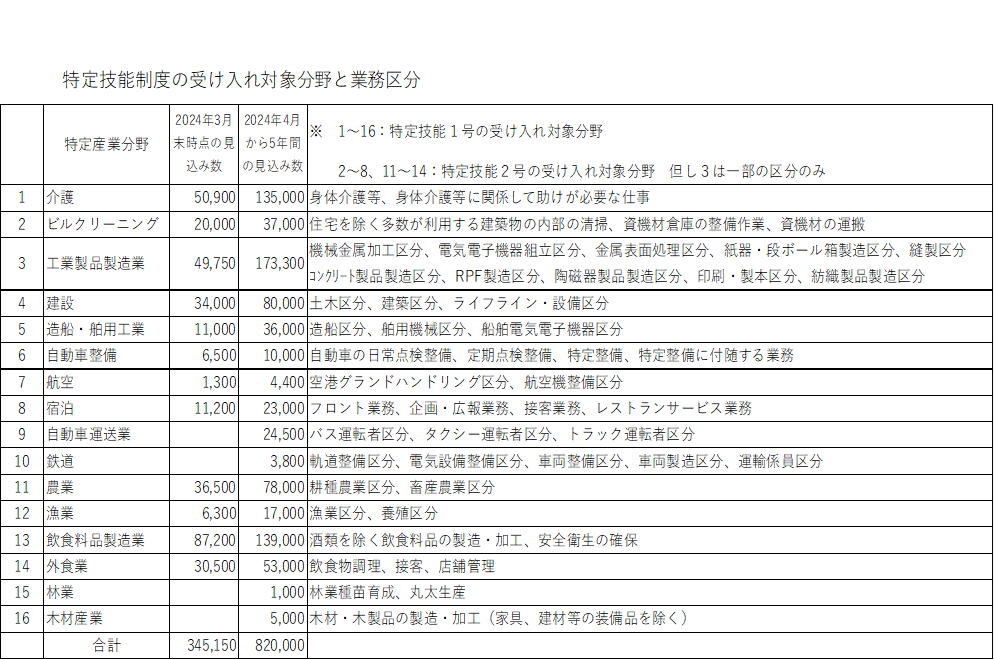

2019年には、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野で、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的として「特定技能」の在留資格が設定されました。特定技能は、1号と2号があり、介護、農業など14分野で受け入れができる1号の在留期間は最長で5年です。このうちの建設分野と造船・舶用工業分野が2号まであり、2号では資格の期限を更新することで、永く在留できる資格として始まりました。

特定技能1号の資格を得るには、各分野の技術水準と日本語能力を試験で確認するとされていますが、技能実習2号を修了した人は、試験が免除されることから、技能実習期間を経て「特定技能」資格への変更を行う様です。

・外国人受け入れの現状と今後

現在の日本では、少子高齢化が進み、人手不足で社員の採用ができないため、倒産する企業まで出ており、労働力人口の減少は大きな社会問題になっています。

外国人労働者受け入れ当初は、経済発展による人手不足が理由でしたが、今や受け入れる理由が変わりました。本項目では、外国人の受け入れの現状と今後についてまとめました。

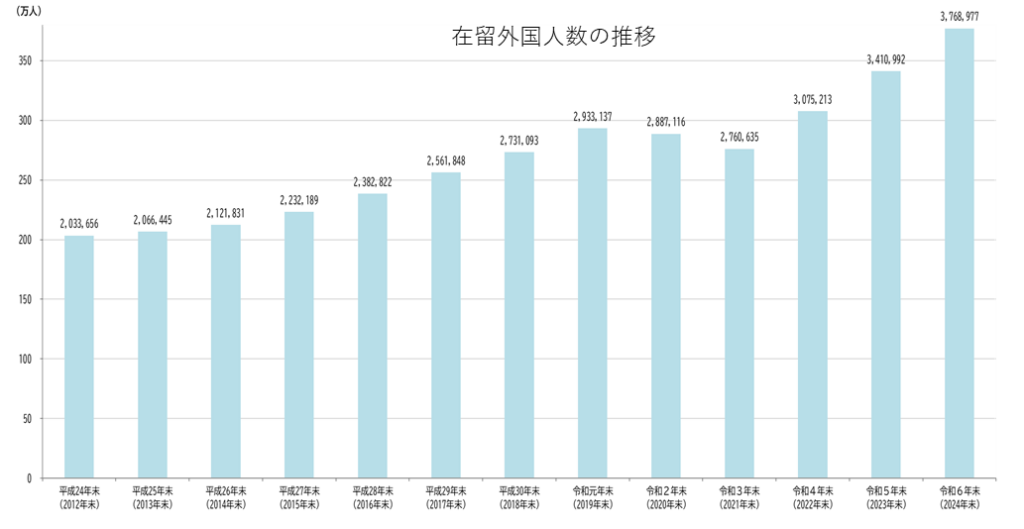

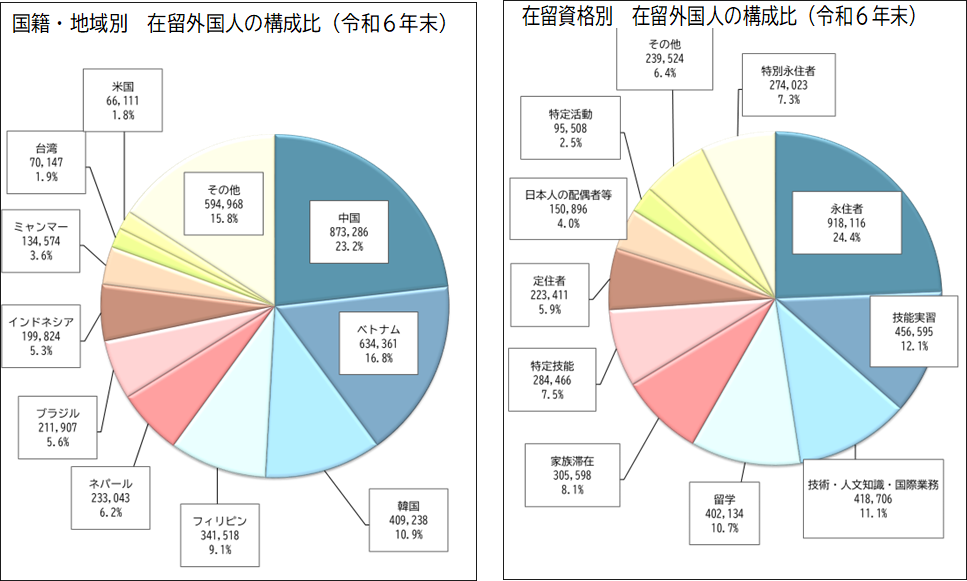

在留外国人の現状

出入国在留管理庁の資料によると、令和6年末時点の在留外国人は、376万9千人程で、対前年比10.5%の増加になっています。(出入国在留管理庁 令和7年3月14日発表資料)

年々増加しており、現在の日本の総人口の約3%が外国人です。また、その内訳は、円グラフのとおりです。

欧米諸国では、受け入れた外国人が人口の1割を超えています。イギリス、フランス、ドイツなどは、一定期間出した募集に国内の労働者で求人が充たされなかった場合に労働許可を発給する「労働テスト」を導入しています。

身分に基づき在留する者として、日本人の配偶者等、定住者、永住者、永住者の配偶者等は微増。特定技能は対前年比36.5%増と、大幅に増加しています。技能実習全体では、対前年比12.9%増ですが、3号は56.4%減で、これは技能実習2号から特定技能1号へ資格変更した結果ではないかと推測します。

国籍別では、中国が最も多く、ベトナムが急激に増加しています。特に技能実習では、2012年末で、その7割が中国からの実習生でしたが、次第に減少し、増加してきたベトナムを2016年末に下回り、現在はわずか5%程になりました。これは、中国国内の経済発展の影響と推測します。ベトナム人実習生は、今ではその半数を占める様になりました。

特定技能制度

2019年に設定された「特定技能」在留資格ですが、2024年末に28万4500人程に増えました。その半数がベトナム人で、技能実習制度からの延長で在留資格変更を行った結果ではないかと推測します。

かつて技能実習生として日本に在留した中国人は大勢いるものの、再び日本で働くという選択が無いのか、受け入れ側がベトナムなどの他の国の方を選んでいるのか定かではありませんが、この資格の6%程に留まっています。

日本で培われた技能、技術、知識が母国で活用されて中国の発展に寄与しているなら、この制度の趣旨を満たしていて目的に沿っていますが、一定の技能、技術、知識を持った即戦力が必要になった日本では、結果的には目算を誤ったのではないでしょうか。

新たな特定産業分野を追加して人手不足を補うため、見直しを図り、2029年3月末時点の受け入れ人数を82万人と見込んでいます。

政府は生産年齢人口等の減少を、単に量的に外国人を受け入れて補おうとする事は、その数が膨大で非現実的と考えており、また、外国人労働者が雇用の調整弁に活用され不安定な立場に置かれる可能性が高い事も懸念し、将来に渡って継続的なニーズが見込まれる分野で、尚且つ労働力確保に支障が生じているケースを個別に特定した上での外国人労働力の受け入れを検討しています。

介護人材

介護の現場において、少子高齢化が進む日本では、人手が大変不足しています。

2024年10月時点の後期高齢者(75歳以上)は、2,077万人で、人口の16.8%程なのが、2040年には20%になると推測されています。

労働力人口が減少し、介護の対象者が増えることになると現場は機能しなくなる恐れがあり、ますます敬遠される職種になる恐れがあります。

政府は、対策としてロボットやICT等のテクノロジーの導入・活用を推進したり、介護職員の収入引き上げの支援策などを講じていますが、介護現場への対策として、早くから外国人材の活用を進めてきました。

EPAという制度で、二国間協定が結ばれている国から、その国の看護士や介護福祉士の資格を持った人や、専門課程を卒業した人を受け入れて、日本の施設で就労・研修を行って、3年以上経過後に日本の国家資格試験(介護福祉士)を受験して、永く日本で働いてもらうという制度が、インドネシアとは2008年、フィリピンとは2009年、ベトナムとは2014年から始まっています。但し、日本語の壁があるためか、その合格率は4割前後(日本人は9割)に留まっています。

技能実習制度では、2017年から「介護」が追加され、その後の特定技能制度「介護」につながりました。2024年の介護分野の特定技能外国人は、44,367人になり、2029年3月末時点の見込み数を13万5千人とし、16の産業分野の中で3番目に多い数にしています。こうした制度で就労・研修を受け、介護福祉士国家資格試験合格によって、最終的には2017年に創設された在留資格「介護」(更新回数制限なし)に変更し、永く日本の介護現場を支えてもらおうとの考えの様です。

技能実習制度から育成就労制度へ

技能実習制度は、日本が国際貢献にため開発途上国等の外国人を、一定期間に限り受け入れて、OJTを通じて技能を移転する制度として創設されましたが、制度の目的と運用実態が乖離していることや、来日するために、実習生が多額の借金を負っていることなどの問題から、制度を見直すことになり、日本の人手不足分野の人材育成・確保を目的とする「育成就労」制度が創設されることになりました。

育成就労実施者(受け入れ企業)が、送出し機関から育成就労外国人を受け入れて、監理支援機関の支援を受けて、3年間の就労を通して特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成し、当該分野の人材を確保することを目的としています。

送出し機関に支払う手数料が、不当に高額にならない仕組みを導入することなどを検討され、2027年4月から制度開始が予定されています。

特定技能1号への資格変更で、一定の技能、技術、知識を持った即戦力を確保する狙いがあり、特定技能2号の対象も拡大されたことから、定住化を視野に入れているものと考えます。

・外国人との共生の課題

参議院選挙において、外国人を問題視することが話題になりました。外国人への過度な優遇や制度の悪用を防ぐべきとの声が挙がりました。

少子高齢化が進む日本にとって、今や不可欠となっている外国人労働力を、末永く確保しておくためには、安定して落ち着ける環境を整える必要があります。

「失われた30年」の経済停滞期からインフレに転換した日本では、社会生活を支えるための税金の負担が国民にとって大きな負担になっています。そのため排外的な意見が出るようになったのでしょう。本項目では、外国人との共生の課題についてまとめました。

国内の外国人問題

埼玉県南部の地域に、難民認定申請中の特定活動資格の外国人が集中していて、国内の代表的な外国人問題にされています。先に来日した知人や親族などを頼ってこの地域に集まる様になり、その数が2千人を超えていて、不安定な在留資格のため、生活が安定しない様で、ゴミ処理や騒音等で地域住民との摩擦が生じている様です。全国的に注目されるようになったのは、2023年に起きた事件の際に、負傷者が運び込まれた病院に、親族を始めとした100人程が大勢押しかけて混乱が生じたという出来事がニュースになったからの様です。現状、難民認定を受けることは極めて困難な様ですが、認定審査中の特定活動資格(6ケ月ほど)で就労が可能なため、主に解体業等で就労している様です。もしもこの人達の母国が、その申請を認めるような状況ではない場合、制度を悪用していると判断されます。また、収入を得ることが目的になると不法滞在につながる恐れがあります。

外国人を問題視した意見

近年の物価高に給与が追い付かない現状で、税負担が大きくなっていますが、長年負担している日本国民から見れば、外国人が受ける社会保障が不平等に感じるでしょう。

比較的短期間の在留中に高額療養費制度を利用したりするケースは、意図的であれば問題視されるでしょう。これが財政負担の問題があるなかにおいて、高度医療であれば、なおさらのことです。悪質なケースでは、診療後に医療費を支払わないで帰国してしまうことで未収になり、医療機関の経営を圧迫する問題が起きている様です。

この他、外国人は生活保護を受けやすいとの意見がありますが、永く納税している日本国民から見れば、そのように感じるのでしょう。実態は、生活保護世帯の3%程で、在留比率と同程度です。比較的雇用が不安定な立場を考えると、生活保護を受けやすいと思われがちなのではないでしょうか。

外国人との共生に関する意識調査

出入国在留管理庁が2023年に18歳以上の日本人1万人に行った意識調査があります。7.3%が海外生活の経験がある方でした。

目指すべき外国人との共生社会(三つのビジョン)として、安全・安心な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人格を尊重した社会について、8割の方が理解を示しているものの、地域社会に外国人が増えることに対して23.5%が好ましくないと回答しています。その理由を自由意見として挙げられたのが、治安悪化への懸念、ゴミの出し方やタバコの吸い方などのルールが守れないこと、年金や社会保険等の公共料金未払いが納得できない、外国人を増やすことよりも、日本人が増える政策を取るべきとの意見でした。

現在の状況になる前に日本人の人口が増える政策をとるべきでしたが、長年のツケをたちまち変えられる訳ではありませんので現実に向き合う必要があります。

外国人との付き合いの有無については、外国人の知人はいない、付き合ったこともないという方が41.5%でした。

外国人労働者に求めるものとして、60.8%が日本語能力を挙げており、言葉の壁によるトラブルが生じると感じる方が66.5%いました。また、具体的な心配事はないが、外国人住民が増えることに漠然とした不安を感じる方が50.6%いました。

海外の移民先進国の現状を踏まえた対応

ドイツは、昨年末時点で人口の約16%が外国人。移民・難民の増加で治安が悪化し、福祉システムにも負担だと主張する極右政党が2025年2月の総選挙で第2党に躍進し、移民排斥論で社会が分断しかねない状況とのことです。2016年からドイツ語講習などの義務を強化し、外国人受け入れの見直しを図ったものの、ドイツ語講師や住居不足など態勢が追い付かなくなり、自治体から悲鳴が上がっている様です。

今後ますます外国人の受け入れを進めなければならない日本では、こうした海外の状況を踏まえて、問題対策を講じて、日本と外国人がお互いの努力で、日本の社会に適応を図るための社会統合の制度を築くことが必要と唱えられています。

外国人は日本語や日本のルールを学んで、日本人は差別や障壁のない環境を作る必要があります。

ブラジルからの定住者の場合

移民としてブラジルへ移住した日本人は、移住先で移民同士助け合って暮らし、日本文化協会という集まりを通じて、その子供たちに日本語や伝統行事などを教え伝えていったそうです。1990年代に身分に基づき在留する者の資格(日本人の配偶者等、定住者等)で来日した彼らは、日本語が分かる人が多かったものの、日本のしくみやルールを知らなかったため、彼らの行動が地域で問題にされました。特にゴミの出し方などを、地域の方や、受け入れ企業が教えたり世話をすることで、次第に適応できるようになりました。週末に仲間で集まってアパートのベランダでバーベキューをして夜中まで騒いだりして、地域から苦情が入ることも、しつけていったことで、時と場所をわきまえることができるようになりました。今では永住者の資格を持つ人が多く、家族で暮らし、マイホームを持つ人も珍しくなくなりました。地域の活動も同じように取り組み、住民として溶け込んでいます。

本人や受け入れ企業だけでなく、地域も支援することで住民として問題なく暮らせるようになっていきます。国や地域が外国人を住民として受け入れる覚悟と取り組みが必要とされています。

まとめ

少子高齢化が進む日本では、高齢者の比率が高まり、生産年齢人口が減少することで、外国人労働力に頼らざるを得ない事を日本国民が理解し、共生を受け入れる覚悟を持つことが必要でしょう。そのうえでお互いを知って理解する場に参加する事が求められます。

日本の政府には、海外で行われている「労働テスト」などを参考にした受け入れ調整システムを構築し、受け入れる産業やその人数を、未来の状況まで推測して判断する事が求められます。そして最も大事な事は、厳格な在留許可認定と、その資格に違反していないか、その他の法律やルールを守って暮らすことができているか確認し、対処することが求められます。

地方自治体や地域、受け入れ企業には、日常生活に困らないように生活オリエンテーションの機会を設け、指導することや、日本語を学ぶ機会を設けること、さらに地域の人との交流の場を設けることなどを行い、定住化の支援を行うことが求められます。

なによりも、日本で働いて暮らす外国人には、日本で暮らす一員としての自覚を持って、日本の社会に溶け込む様努力することを期待します。

Contact

お問い合わせ

ご相談・ご質問等ございましたら、

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら

local_post_office お問い合わせ