おしらせ&コラム

2025.10.27

増加する「過労死等」の労働災害 心の健康問題について解説!

労働者が受けるストレスは拡大していて、これによる労働災害件数も増加しています。少子高齢化が進む日本では、人手不足の状況の企業が多く、その状況下で労働者への負担は高まる一方です。

厚生労働大臣が公表する「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づいて、企業が労働者のメンタルヘルスケアに取り組むことが求められています。

現代の心の健康問題とは?企業はどの様に取り組むべきなのでしょうか?本記事では心の健康問題に関して、以下の内容をまとめました。

・現代社会と心の健康問題

・ハラスメント

・メンタルヘルスケアから職場復帰まで

ぜひ最後までご覧ください。

・現代社会と心の健康問題

現代社会において、個人が所有する端末で様々な情報が得られ、おおよそどこにいてもコミュニケーションが取れる様になった反面、膨大な情報を処理したり、連絡に対して即反応を求められたりと、大きな負担を抱える状況が生じています。こうした状況によって心も身体も不調に陥る労働者が増えている様ですが、何がどうなっているのでしょうか?本項目では、心の健康問題について状況や背景についてまとめました。

過労死等の労働災害状況

過労死等防止対策推進法第2条では、業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害を「過労死等」と定義しています。

令和6年の「過労死等」の労働災害請求件数は、4,810件。「過労死等」の決定件数は4,312件(令和6年以前の請求を含む)あり、支給決定件数は、1,304件。支給件数の内訳として、脳・心臓疾患が247件、精神障害が1,057件でした。

前年比で2割増しになりました。この内、死亡・自殺は159件とのこと。

原因の内訳は、上司などからのパワーハラスメント、カスタマーハラスメント、セクシュアルハラスメント、仕事内容・仕事量の大きな変化、業務に関連した悲惨な事故や災害の体験や目撃となっています。

こうした背景に、人手不足が影響している様です。十分な人数が揃わない状況で、職場の一人ひとりの忙しさが深刻化しています。こうした状況で、上司は自分の仕事で忙しく、その上若い人のサポートを行わなければならず、コミュニケーションが荒くなって信頼関係に傷が入り、一人ひとりが忙しさでどんどん疲弊し、周囲への気遣いが無くなり、職場が荒れる負のスパイラルに陥っている様です。

法による労働時間の制限

1947年に労働基準法が制定され、1日8時間、1週48時間までの労働時間が定められました。1987年に改正され、1日8時間、1週40時間までになりました。

労働者代表と使用者間で、36協定や特別条項を結んで届け出ることで残業や休日出勤が可能なため、特にバブル経済期では残業は当たり前で徹夜も珍しくない働き方でした。

2019年4月施行(中小企業は2020年4月)で、時間外労働の上限規制が設けられ、特別条項を設けても、1ケ月100時間未満、2~6ケ月平均で80時間以内と定められました。この上限は「過労死ライン」と呼ばれ、長時間労働による脳・心臓疾患の発症などの関連性によるものです。時間外労働が1ケ月45時間を超えて長くなるほど健康障害のリスクが高まります。国立循環器病センター看護師過労死事件では、くも膜下出血死の前6ケ月の時間外労働が平均52時間余りで、大阪高裁は過労死と認定しています。

脳・心臓疾患の労災認定基準について、発症前の時間外労働が1ケ月に100時間または2~6ケ月平均で80時間を超える場合、業務と発症の関係が強いと評価できるとしています。さらにこの水準に近い時間外労働時間と、一定の労働時間以外の負荷要因の存在によっても業務と発症の関係が強いと評価出来るとしました。

長時間労働やこれ以外の負荷要因に寄って、心身共に疲弊した状態では、わずかな睡眠時間や休息で解消させることは困難でしょう。

時間外労働の上限規制が設けられたのと同時に、使用者は年次有給休暇が10日以上付与される労働者に、1年以内に5日について、労働者ごとに取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければならないと法で定められました。長時間労働は減り、休暇が増えたものの、労働災害認定が増えているのはどうしてなのでしょうか?

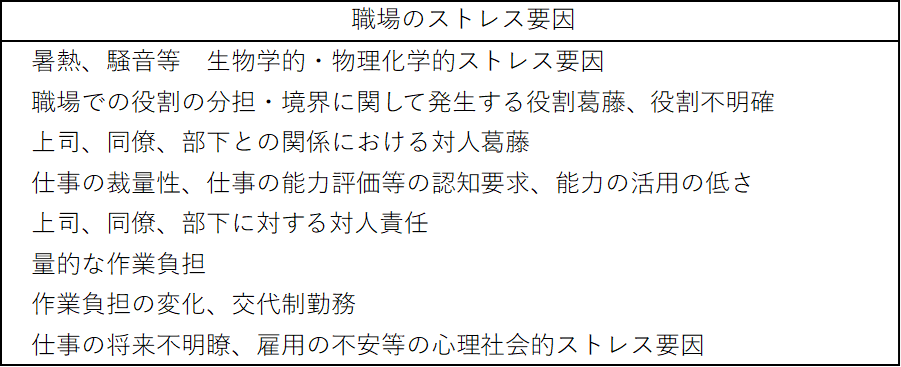

職場内のストレス要因と個人の持つ要因

NIOSH(National Institute for Occupationl Safety and Health)米国立労働安全衛生研究所では、次のものを職場内のストレス要因として挙げています。

こうしたストレスによって脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害を発症させないために、職場の上司、同僚、部下、家族、友人などからの具体的あるいは精神的、情緒的支援が緩和策として有効だとされています。

ただし、個人によってストレスに対応する能力が異なっていることで、その反応が異なり、本人の行動パターンや年齢、性別、婚姻状況、職種や遺伝的要素などの個人の持つ要因も影響します。

米医師のフリードマン氏、ローゼンマン氏らは、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞など)の患者に、特徴的な行動パターンがあることを発見しました。

タイプAと呼ばれる競争心や野心があり、達成意欲が強く、時間的切迫感がある人は、いつも苛立ち気味で敵意を抱きやすく、その人の持つ攻撃性と敵意が心臓疾患と関連深いとのことです。

このタイプの行動を取る人は、自らストレスの多い生活を選んで、ストレスに対する自覚が乏しく、体の疲れや痛みに気づきにくい傾向のため、血圧が上がったり、脈拍が増えるなどのストレスの反応によって、循環器系に負担が掛かり、虚血性心疾患の発症に至るようです。

人は様々な個性を持ち、行動様式も異なります。タイプBと分類される方は、マイペースに行動することを好み、穏やかで目立たず、非攻撃的な性格。タイプCと分類される方は、周囲に気を遣ったり、感情を自分の中にため込みやすく、真面目で几帳面なタイプ。このタイプの方は、自分を犠牲にして他者を気遣い、表面的に良い人に見えるものの、何らかの葛藤やストレスを抱えている可能性があります。

個人によってストレスに対する反応は異なり、ストレスの程度は、一部、対応する個人の能力に依存するとされています。また、ストレスの状況によって決まる様です。

また、心の健康を害する症状を引き起こすには、ストレスを引き起こすと考えられる出来事の存在があります。そしてそれは、突発的事件ではなく、ある変化が生じ、その変化が解決あるいは自己の内部で納得整理される結果に至れない状況の期間において心の健康を害するまでに達する様です。

結果として、精神障害を発病するに至った際、業務起因性を考えるにあたって、出来事を個人が主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が同じ事態に遭遇した場合、どう受け止めるかを評価し、ストレスの強度を判断します。そのストレスが一般的には容易に対処、適応できる程度のものであったり、あるいはストレスに対して医学的経験的に見て不相応な反応を示した場合には、患者本人の問題が大きいと判断します。

また、出来事が職場のルールに基づいて一般的に行われている行為(昇進、配置転換、昇格、昇級、賃金等)は業務によるストレス要因としては一般的には評価対象になりません。

差別待遇、いじめ、セクシュアルハラスメントなど特に社会的に見て非難されるような場合は評価するべきです。

個人にとっての出来事が、仕事の責任の増大であった場合、これは業務関連ストレス要因として大きな要因ですが、社内的に通常に行われている職制の変化に伴う責任の増大は要因として評価すべきではないと考えられます。

出来事の内容によっては、これの対処をするために生じる長時間労働や休日出勤等も心身の疲労を増加させ、ストレス対応能力を低下させる要因になります。

最小限度の睡眠時間を確保できないほどの長時間労働が、心身の極度の疲弊、消耗をきたし、うつ病等の原因となります。発病前6ケ月の間に生じた労働の長時間化はストレス要因として取り扱われます。

・ハラスメント

ストレスを受ける出来事として、様々なハラスメント行為があります。

ストレス社会を変えるために、どの様に取り組まなければならないか?現状から法整備はどの様になっているのか?

本項目では、ハラスメントについてまとめました。

ハラスメントの実態

令和5年度の厚生労働省委託事業として「職場のハラスメントに関する実態調査」が行われ、その結果報告によると、企業の回答では、セクハラは減少し、カスハラが増加しているとのことで、社内に相談窓口を設置して、ハラスメントの予防や解決策を周知しているとのこと。一方でハラスメントかどうかの判断が難しいと考えており、ハラスメント事象の発生が無い企業では、何も取り組みがされていなかったとのこと。

過去3年間の相談実績では、パワハラに関する相談は64.2%の企業にあり、セクハラは39.5%、カスハラは27.9%、マタハラは、10.2%、就活セクハラは0.7%あったとのこと。

これに対し、労働者への調査結果からは、本人がパワハラを受けたと回答している方は、19.3%おり、セクハラは6.3%、カスハラは10.8%とのこと。インターンシップ中や、インターンシップ以外の就職活動中に、就活者の3割がセクハラを受けていて、中小企業に多いとのこと。業種では、製造業が最も多く、男性の方が多く受けているとのこと。

ハラスメントを経験した労働者は、経験があっても何も行動していない人が多く、パワハラでは36.9%、セクハラでは51.7%と半数以上になっています。

カスハラについては、上司に相談した方が38.2%で、問題を上司に引き継ぐ形が多い様ですが、これができない状況にあった方の多くは、ひたすら謝り続けた様です。

ハラスメント認識後の対応ができている会社に対しては、信頼感が高まると感じているものの、認識後に、何も対応しなかったり、あいまいな判断で終わっている場合が半数程度あったようです。そのため、ハラスメントの予防・解決に企業が積極的に取り組んでいると評価しているハラスメント経験者は少ないとのことです。

企業側の課題としては、「プライバシーの確保が難しい」、「対応する適切な人材がいない」、「従業員の意識が低く、理解不足」を挙げています。

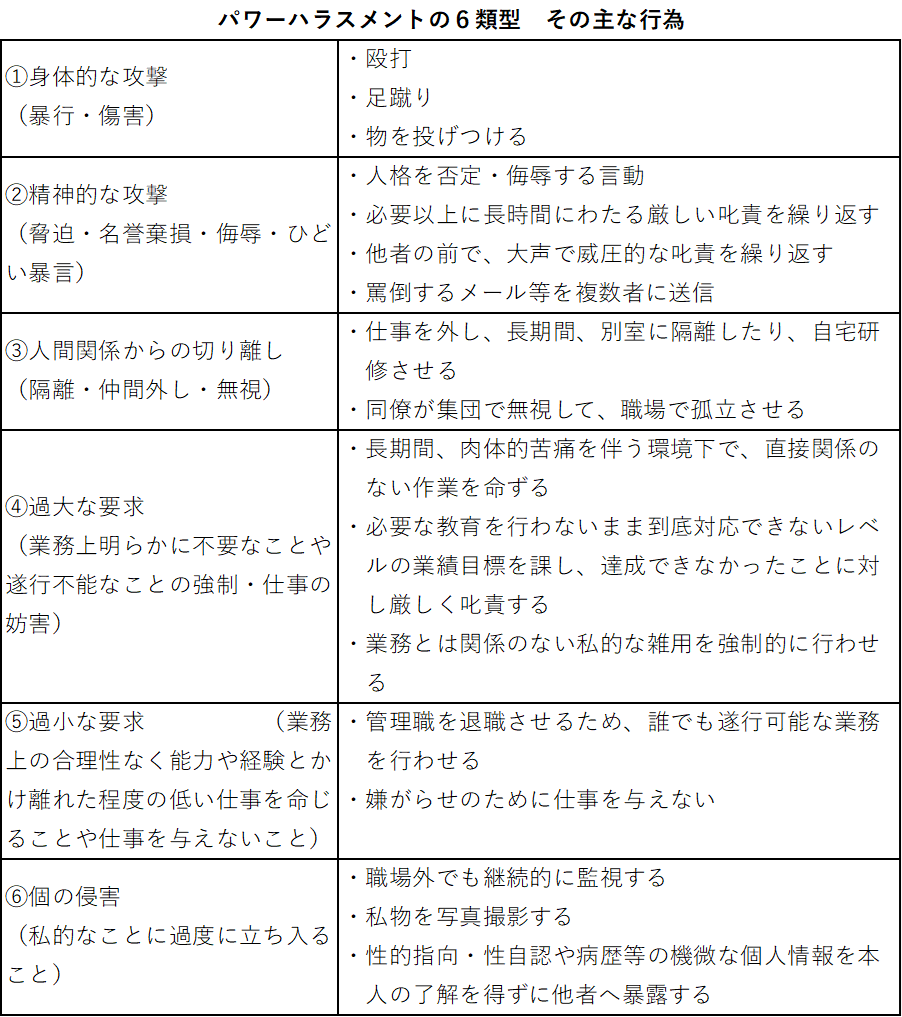

パワーハラスメント

パワーハラスメントとは、職場において行われる「優越的な関係を背景とした言動」、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」、「労働者の就業環境が害されるもの」の全てを満たすものとされています。客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については該当しません。

労働施策総合推進法の施行によって、大企業は2020年6月から、中小企業は2022年4月からパワハラ防止措置が義務化されました。これによって、企業の責任が厳しく問われるようになり、社内で認識した際には、放置せず適切な対応を取ることが求められています。

先ずはパワーハラスメント防止の方針を明確にして、従業員にその方針や予防の周知・啓発を行います。そしてその相談があった際に適切に対応するために相談窓口を定めて周知し、迅速に対応できるための体制を整えます。この際に大事な事は、事実を正確に確認する事と、プライバシーの保護に必要な措置を講じることです。

ハラスメントに関する実態調査にあった様に、ハラスメントかどうかの判断が難しい場合でも、現状を放置すると事態が悪化する可能性がある場合には、当事者同士の接触を断つために、配置転換をする等の対応を行うべきでしょう。

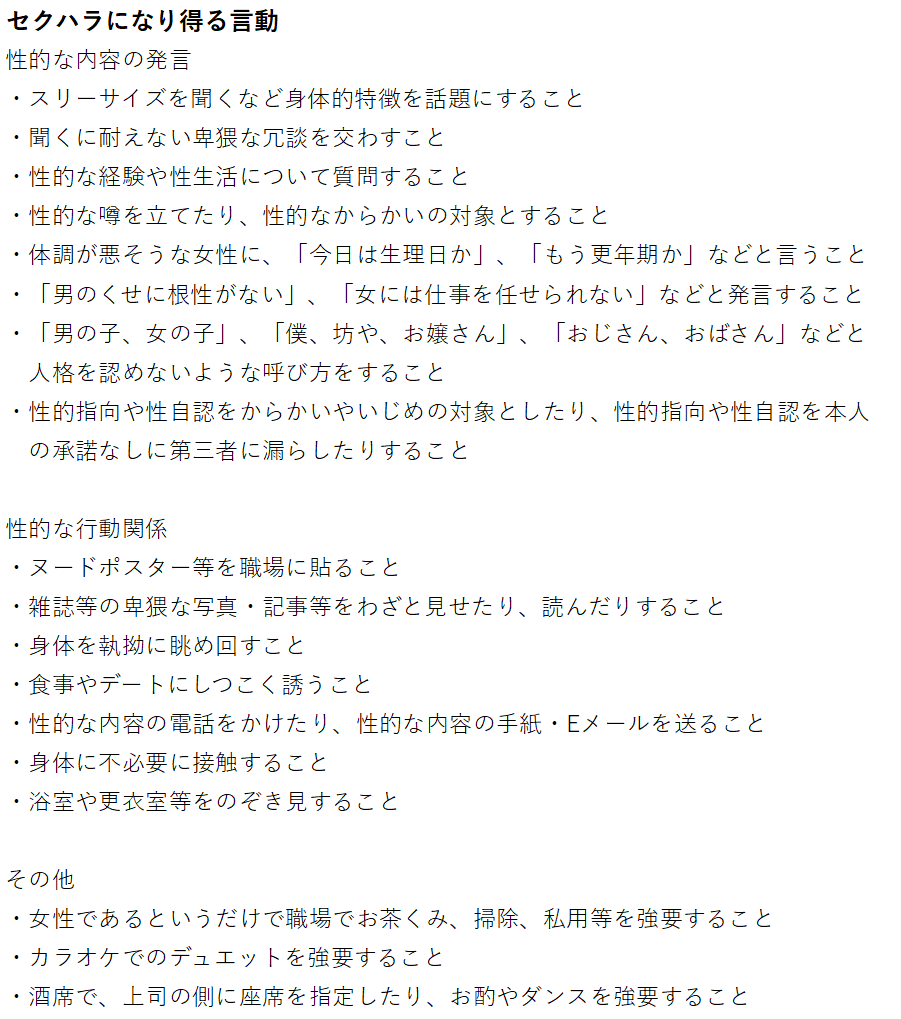

セクシュアルハラスメント

男女雇用機会均等法では、事業主は職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用環境上必要な措置を講じなければならないと定めています。

「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づくものを言い、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動や、性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動も含まれます。そして、男性から女性に行われるものに限らず、女性から女性、女性から男性、男性から男性に対して行われるものも対象になります。

事業主は、職場におけるセクハラ行為があってはならない旨の方針を明確に示し、セクハラ行為の防止措置とその行為者に対する厳正な対処を行うことを従業員に周知・啓発する必要があり、相談窓口を設けて広く相談に対応し、相談に対して迅速かつ正確に事実を確認して速やかに被害者に対する配慮措置を適正に行うことが求められます。

そして、行為者に対する措置を適正に行い、再発防止措置を講じなければなりません。この際、相談者、行為者のプライバシー保護に必要な措置を講じなければなりません。

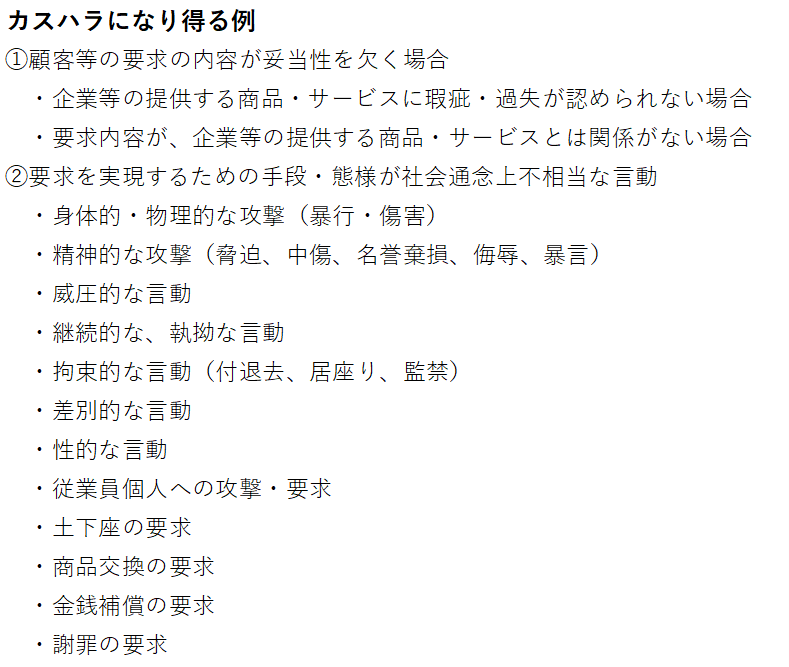

カスタマーハラスメント

カスタマーハラスメントとは、改正労働施策総合推進法において「職場において行われる、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、当該労働者の就業環境を害すること」とされています。(令和7年6月11日から1年6ケ月以内に施行予定)

企業にはカスハラ防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられることになりました。

実際に企業が受けたカスハラに類する行為の事例として、長時間の電話や、大声での恫喝、罵声、暴言の繰り返しや、インターネット上に従業員の名前を公開しての投稿などがあったそうです。

顧客からの従業員に対する暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求といった著しい迷惑行為は、従業員等に過度な精神的・肉体的ストレスを掛け、さらに時間や金銭等多大な損害を招き、その就業環境を害します。

事業主は、カスハラ行為から従業員を守る旨の方針を明確に示し、カスハラへの対応方法や手順を整備して従業員への教育を行い、カスハラを受けた際の相談対応を整備する事が求められます。

その他のハラスメント

求職者に対するセクシュアルハラスメントが問題になっており、パワーハラスメント防止も含めて、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付けることが、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法の改正によって求められることになりました。

女性従業員の妊娠、出産、育児、それに伴う休業の申し出、取得を理由に本人に不利益を被らせる「マタニティハラスメント」や、育児休業や時短勤務などで育児参加をする男性に対して、会社や上司が仕事での機会や権利を侵害する「パタニティハラスメント」も企業が予防や対策を講じなければなりません。

いづれも企業が管理職を含む従業員に、教育して周知徹底することが求められます。

・メンタルヘルスケアから職場復帰まで

企業に求められたハラスメント防止策や相談体制から解決までは、職場のハラスメントに関する実態調査によれば、企業規模が大きい程整っているようですが、労働者の回答からは十分とは言い難い様子で、パワハラやセクハラの相談などはできないままでいる様です。実際にどの様に取り組むべきなのでしょうか?

本項目では、メンタルヘルス予防策からハラスメントを受けた場合の職場復帰までについてまとめました。

メンタルヘルス予防

労働安全衛生法では、事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならないと定めていて、厚生労働大臣は、事業者が講ずる措置が、適切かつ有効な実施を図るための指針を公表するとされています。

この指針に労働者の心の健康の保持増進のための措置として、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めています。ここでは、職場で組織的かつ計画的なメンタルヘルスケアの実施が大きな役割を持っており、安全衛生委員会において、メンタルヘルスケアに関する現状と問題点を明確にして解決する計画を策定し、実施することを求めています。先ずは一次予防として、ストレスチェック制度の活用や、職場の環境改善等を通じてメンタルヘルス不調を未然に防ぎます。

ストレスチェックの実施が2015年から50人以上の事業場で義務化されていますが、2028年からは、全ての事業場が対象に拡大されます。ストレスチェックの結果は、本人と産業医にのみ開示されるため、セルフチェックとして自覚させるものです。希望する者が産業医と面談し、産業医の指示によって会社が対応したり、個人で悪化しない様に講じることになります。

二次予防は、管理監督者による「いつもと違う」を気付き、適正に対応する「ラインによるケア」です。メンタルヘルス不調を早期に発見することで悪化を未然に防ぎます。日常的に部下の様子を把握している立場なので、異変に気付く重要な役割です。個別の配慮が必要と感じた者には、職場環境の改善に努め、必要に応じて産業保健スタッフ等への相談を促し、個人の意思を尊重した行動に努めます。

従業員自体が心の健康を保つために取り組むべきは、疲労が溜まらない程度の適度な運動を行ったり、バランスのとれた栄養が得られる食生活を行ったり、充分な睡眠をとって、心身の疲労の回復と充実した人生を目指すための「休養」を取ることです。先ずは生活習慣行動を見直して、望ましい状態の目標を立てて実施することが大事です。運動習慣を身に着けたり、食事の内容や量を見直したり、禁煙やアルコール摂取を見直しましょう。また、休みの過ごし方ですが、ごろ寝をして過ごすことでは真の休養にはなりませんので、趣味やスポーツなどで積極的に過ごす様にしましょう。

こうして身体的、精神的に健康能力を高め、正しい知識を得て、周囲のサポート体制(相談相手)を築きましょう。対処能力を高める方法として、ものごとを現実的で柔軟に捉える様に努め、自分の考え方を上手に表現できるように努めましょう。

睡眠は大事で、睡眠不足は疲労感をもたらし、情緒を不安定にし、適切な判断力を鈍らせます。睡眠によって脳の情報整理が行われ、記憶として定着し、ホルモン分泌の調整が行われます。睡眠中に分泌される成長ホルモンやメラトニンが乱れると、免疫低下や肥満リスクが高まり、メンタル面の影響が大きくなります。うつ病は、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れることによって引き起こされると考えられています。だからこそ、充分な睡眠時間が取れなくなるような長時間労働や、悩んで眠れなくなる程の個人にとって大きなストレスになるハラスメント行為は無くさなければなりません。

メンタル不調による休業から職場復帰へ

心の健康問題で休業することになった従業員を職場に復帰させるためには、次の様な手順を踏まえて進めます。

第1ステップとして、従業員が安心して療養に専念できるように情報提供支援を行います。傷病手当金などの経済的な保障と、これの限度期間についても説明しておきます。

第2ステップとして、休業中の従業員から職場復帰の意思が伝えられた際、企業は従業員に職場復帰が可能という主治医の判断が記された診断書の提出を求めます。主治医の診断書は、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限らないため、あらかじめ職場で必要とされる業務遂行能力に関する情報を提供し、その上で就業可能な回復状態か意見を提出してもらうようにすることが望まれます。また、この診断書には、就業上の配慮に関する具体的な意見を記入してもらう様にしましょう。

第3ステップとして、必要な情報の収集と評価を行った上で職場復帰が可能か適切に判断し、「職場復帰支援プラン」を作成します。必要な情報として、従業員本人の職場復帰に対する意思、主治医からの情報と意見、従業員の治療状況、回復状況、業務遂行能力、今後の就業に関する従業員本人の考え、業務や職場との適合性、職場側による支援準備状況、治療に関する問題点、職場復帰阻害要因等があり、産業保健スタッフ、管理監督者、従業員本人の間でよく連携しながら進めます。

第4ステップとして、「職場復帰支援プラン」を基に、企業が最終的な職場復帰の決定を行います。その決定を従業員に伝え、従業員が事業場の対応や就業上の配慮の内容等を主治医に的確に伝えられる様にします。

第5ステップとして、職場復帰後のフォローアップを行います。管理監督者による観察と支援を継続し、疾患の再燃・再発の兆候があれば早期に対応します。勤務状況や業務遂行能力の評価を、従業員と管理監督者から確認し、客観的な評価を行います。また、通院状況や病状などについての主治医の意見を従業員から確認します。

こうしたやり取りにおいて最も注意しなければならないのは、従業員の個人情報です。健康情報などは特に機微な情報で、とりわけメンタルヘルスに関する情報は慎重な取り扱いが求められます。これら情報は業務上必要と判断される限りで取り扱い、これ以外の第三者に情報を提供する場合は、原則本人の同意を必要とします。

アメリカでのメンタルヘルスケアシステム

WHO(世界保健機関)によると、世界のうつ病患者は3億人を上回り、年間約80万人がうつ病から自殺しているとのこと。アメリカでは、成人の5人に1人が精神疾患を経験し、25人に1人が深刻な疾患を患っているとのことです。そんなアメリカのメンタルヘルスケアについて、JETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)に関わった西原美絵子氏が「アメリカのメンタルヘルスに関する取組」を報告されています。

「アメリカにおいて、個人のプライバシーが尊重されているため、所属の上司が病状を知ることは無い。メンタル不調を抱えた職員は、自分で選んだメンタルヘルス専門家のところへ不調を伝え、その専門家は、企業と契約している第三者機関と話をする。専門家は職員の病状、復帰後に必要な職場のサポートについて第三者機関に伝える。第三者機関は企業の人事部にサポート内容を伝えて対応させる。職員は会社に詳細は明かさず、不調であることを連絡する。休業期間は長引くほど復帰のハードルが高くなることから、最長2ケ月として、毎週2回(各1時間)のカウンセリングを行い、復職後もカウンセリングは継続される。復職は、1週当たり3日の午前中のみなど短時間勤務から開始し、2~2ケ月半でフルタイム勤務まで戻す。」との内容です。

まとめ

現代社会では、企業規模に関わらず8割の人が職業生活に不安や悩み、ストレスを感じている様です。2020年時点で躁うつ病を含む気分障害と統合失調症型障害及び妄想性障害で医療機関に掛かっている外来患者数は243万人との現状があります。

少子高齢化が進む日本では、人手不足が深刻で、労働者に掛かる負担は増すばかりで、何の取り組みもしないままでは成り立たなくなってしまいます。

長時間労働を無くし、ハラスメント行為が起きない職場をつくる取り組みが求められています。対策を講じた上で職場環境の把握に努め、改善し、早期に従業員の異常を感じ取る取り組みなどを通して不調の悪化を防止し、症状改善のための体制を機能させ、多様な人材がそれぞれの能力を活かせる職場づくりが求められています。

Contact

お問い合わせ

ご相談・ご質問等ございましたら、

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら

local_post_office お問い合わせ